Les sociétaires lausannois de Belles-Lettres s'installent donc sur les hauteurs des Diablerets, un village pas si éloigné que cela de Leysin, une station de cure pour tuberculeux qui verra les sanatoriums se multiplier au début du 20e siècle.

"En ce temps-là, les diligences étaient le seul moyen de transport, et les Bellettriens faisaient à pied la longue route qui va d'Aigle aux Diablerets."

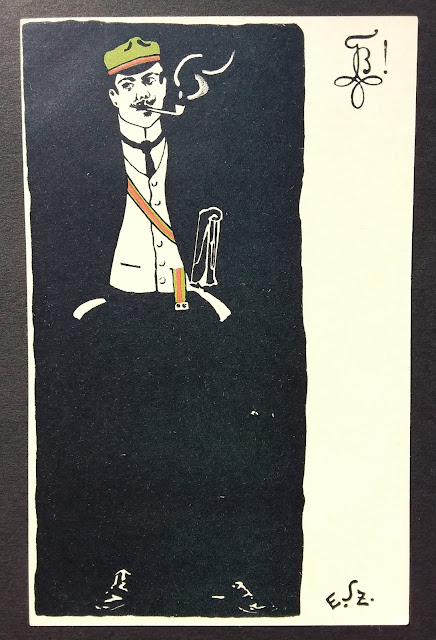

Levers tardifs, récitations, flâneries, balades, concerts de musique à bouche, punchs flambés, accueil notamment d'André Gide et Igor Strawinsky (en 1917) : les Bellettriens menèrent une parfaite vie de bohème au Revenandray, ainsi que l'égrène le "Livre d'Or de la Société de Belles-Lettres de Lausanne du 150e anniversaire, 1806-1956".

Mais le drame survint. "Le dimanche 11 août 1935, le soleil se leva pour la dernière fois sur le vieux chalet, qu'un hôte solitaire avait quitté la veille. A la nuit, ce n'était qu'un amas de poutre calcinées où achevaient de se consumer les vestiges d'un passé cher à des centaines de Bellettriens. La cause du sinistre n'a point été élucidée. (…) A Lausanne, dès l'automne, s'affirma l'idée que la tradition du Revenandray ne pouvait disparaître."

Une société se constitua le 4 décembre 1935 dans le but d'acheter la propriété et d'y bâtir un nouveau chalet.

Ce chalet, achevé en 1937, c'est celui que les Bellettriens font encore vivre aujourd'hui. Il comporte deux étages, reliés par un escalier intérieur. "Au premier se trouve la cuisine avec potager, évier, réduit à bois, vaisselier et table à manger entourée de bancs ainsi qu'une grande chambre garnie de deux tables, de couchettes pour 4 ou cinq personnes et d'un poêle (…) fort apprécié l'hiver. A l'étage supérieur, deux petits dortoirs peuvent recevoir une dizaine d'hôtes. Une large galerie, abritée par l'avant-toit, est disposée devant la façade du chalet. Des motifs décoratifs, notamment à la cuisine, ont été exécutés par le sculpteur Edouard Sandoz."

En façade avant, figurent notamment les deux dates d'occupation du chalet bellettrien : "1898 - 1937". Et, au-dessus d'une poutre en forme de crocodile, tirée des cendres de l'ancien chalet, on peut également lire : "Vénérez ce fétiche témoin du premier reposoir bellettrien. Qu'il ait la vie longue. Les Vieux."

En façade avant, figurent notamment les deux dates d'occupation du chalet bellettrien : "1898 - 1937". Et, au-dessus d'une poutre en forme de crocodile, tirée des cendres de l'ancien chalet, on peut également lire : "Vénérez ce fétiche témoin du premier reposoir bellettrien. Qu'il ait la vie longue. Les Vieux."

Enfin, au-dessus des fenêtres, l'amateur de chansons aura reconnu le premier couplet du "Vrai Bellettrien", amputé d'un vers : "Etre gai par principe, Flâner sur l'Hélicon, Culotter mainte pipe Et vider maint flacon, Imiter quoiqu'on dise Tous ceux qui ne font rien. Eh gai ! C'est la devise Du vrai Bellettrien."

Le texte gravé dans la façade arrière du chalet provient du premier couplet de "Soyons jeunes !", vieille chanson académique reprise sous le numéro 49 du chansonnier bellettrien.

Suite à des échanges suivis entre des Bellettriens de Lausanne et des Coquillards de l'ULB, dont un séjour au Revenandray en 2011, une section de Belles-Lettres est lancée à Bruxelles en 2014 sous l'impulsion d'une Bellettrienne lausannoise.

Le texte gravé dans la façade arrière du chalet provient du premier couplet de "Soyons jeunes !", vieille chanson académique reprise sous le numéro 49 du chansonnier bellettrien.

Il faut cueillir les fleurs lorsque Dieu nous les donne

Il faut avant l'automne,

Il faut avant l'automne,

Avant le temps des pleurs,

Il faut cueillir les fleurs.